氧空位介导合成原子间有序的超小Pt合金纳米颗粒增强燃料电池性能

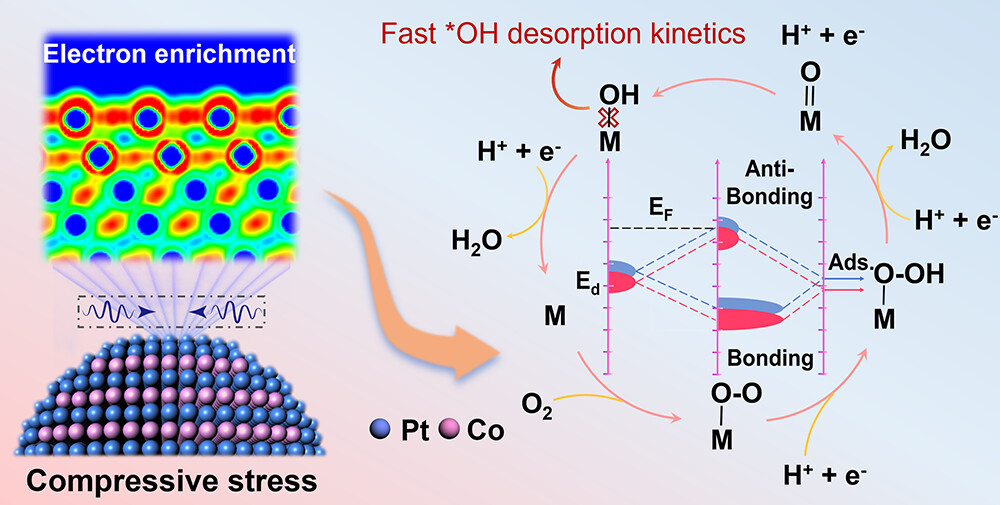

质子交换膜燃料电池(PEMFCs)作为一种清洁的能源转换装置,有望在工业和家庭的多个领域得到广泛应用。然而,PEMFCs的阴极氧还原反应(ORR)动力学缓慢,是其实现商业可行性的关键障碍。目前,商业PEMFCs严重依赖于Pt/C催化剂,其高昂的成本限制了广泛的商业化应用,急需寻求成本更低且性能相当的催化剂。Pt基合金材料由于其较低的Pt用量和较高的质量活性,正在成为工业上新的基准催化剂。然而,大部分Pt基合金呈现面心立方结构(fcc),Pt与其他原子之间的无序排列极易导致过渡金属原子被氧化和浸出,进而造成燃料电池性能快速衰减和运行耐久性下降。近年来,原子间有序的金属间催化剂(IMCs)因其增强的d轨道耦合和电子相互作用而备受关注,但大多数已报道的IMCs表现出较低的有序度,导致ORR性能提升有限。

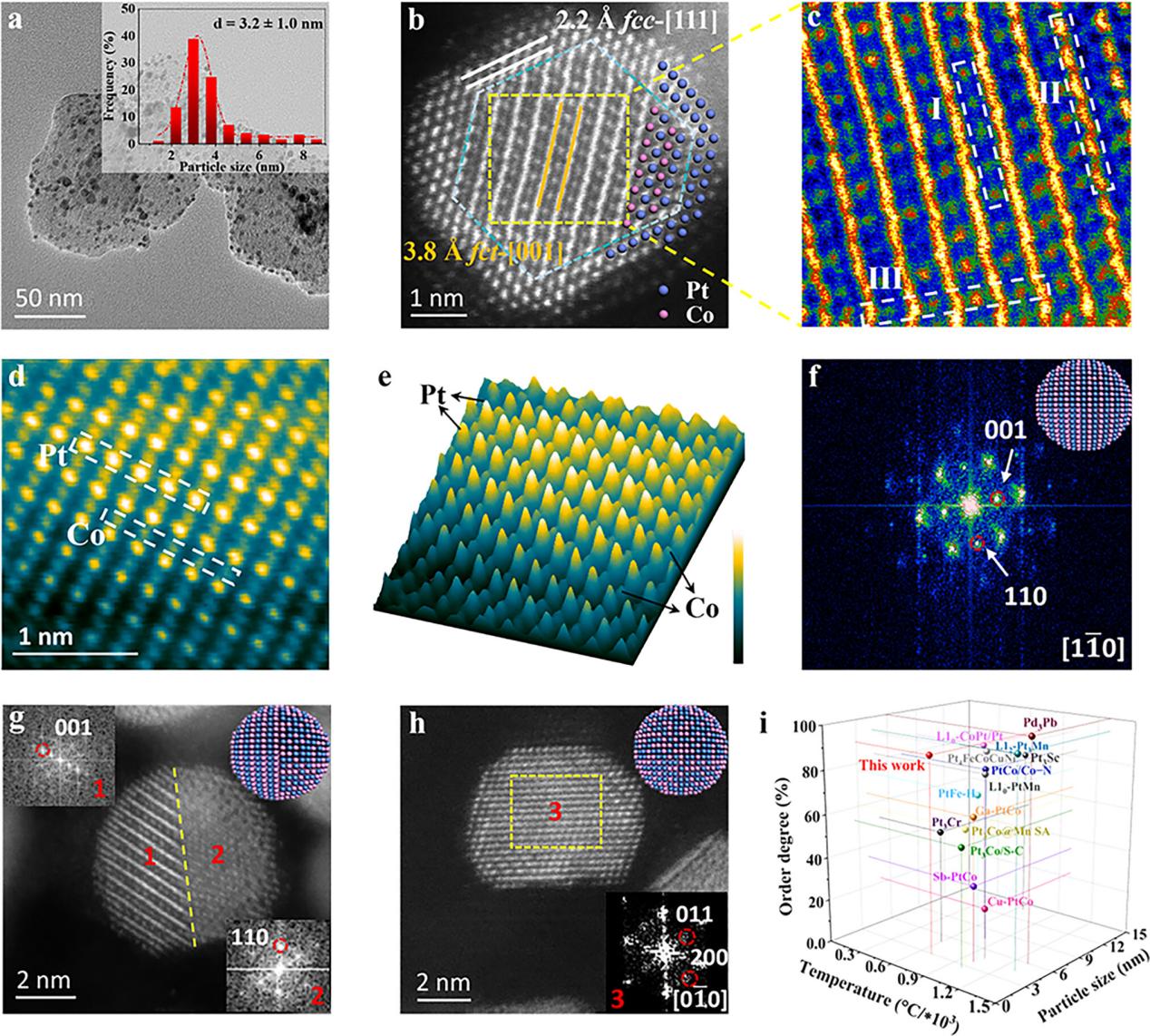

基于此,中科院上海硅酸盐研究所施剑林院士和崔香枝研究员等人提出了一种创新的机械合金化策略,利用氧空位介导原子扩散来降低无序到有序转变的能量势垒,进而合成了具有原子间有序PtM核和Pt壳的纳米级核/壳结构催化剂。该方法成功可控地合成了一系列高度有序、超小的L10型PtM−O/C(M= Co、FeCo、FeCoNi、FeCoNiGa)金属间合金催化剂,并在燃料电池中表现出优异的催化活性和耐用性。在H2/O2条件下,PtCo−O/C-6在Pt载量为0.1和0.5 mgPt cm-²时的峰值功率密度分别为2.38和3.35 W cm-²,显著超过商业Pt/C的1.53 W cm-2。在0.9 ViR-free下PtCo−O/C-6的质量活性(MA)可达1.28 A mgPt-1,远超Pt/C的0.41 A mgPt-1,是美国能源部(DOE)2025指标(0.44 A mgPt-¹)的2.9倍。在30,000次循环后仍保留81.5%的初始质量活性,显著优于Pt/C的60.8%。在H2/air条件下,PtCo−O/C-6的峰值功率密度为1.25 W cm-²,明显高于商业Pt/C的0.85 W cm-²,表现出更高的本征活性。在空气条件下运行50 h后活性损失仅为~ 1%,大大超过了当前最先进的Pt/C和同类的IMCs催化剂,表明该催化剂在实际应用中的巨大潜力。

最后,作者建立了一个系统的相关性,阐明了氧空位下高度有序的金属间催化剂的形成机制。本研究为大规模生产高度有序和纳米级Pt分散的金属间催化剂提供了一种通用方法。

PtCo−O/C催化剂的形态和结构图

该研究工作以“Oxygen Vacancy-Mediated Synthesis of Inter-Atomically Ordered Ultrafine Pt-Alloy Nanoparticles for Enhanced Fuel Cell Performance”为题发表在Journal of the American Chemical Society上(2024, 146, 30078−30090,DOI: 10.1021/jacs.4c07185)。第一作者为孔繁涛副研究员,通讯作者为施剑林院士和崔香枝研究员。研究工作得到了国家自然科学基金(面上/青年)、上海市国际合作、上海市扬帆计划项目的资助和支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c07185