化学催化的广义概念:纳米催化的医学应用范例

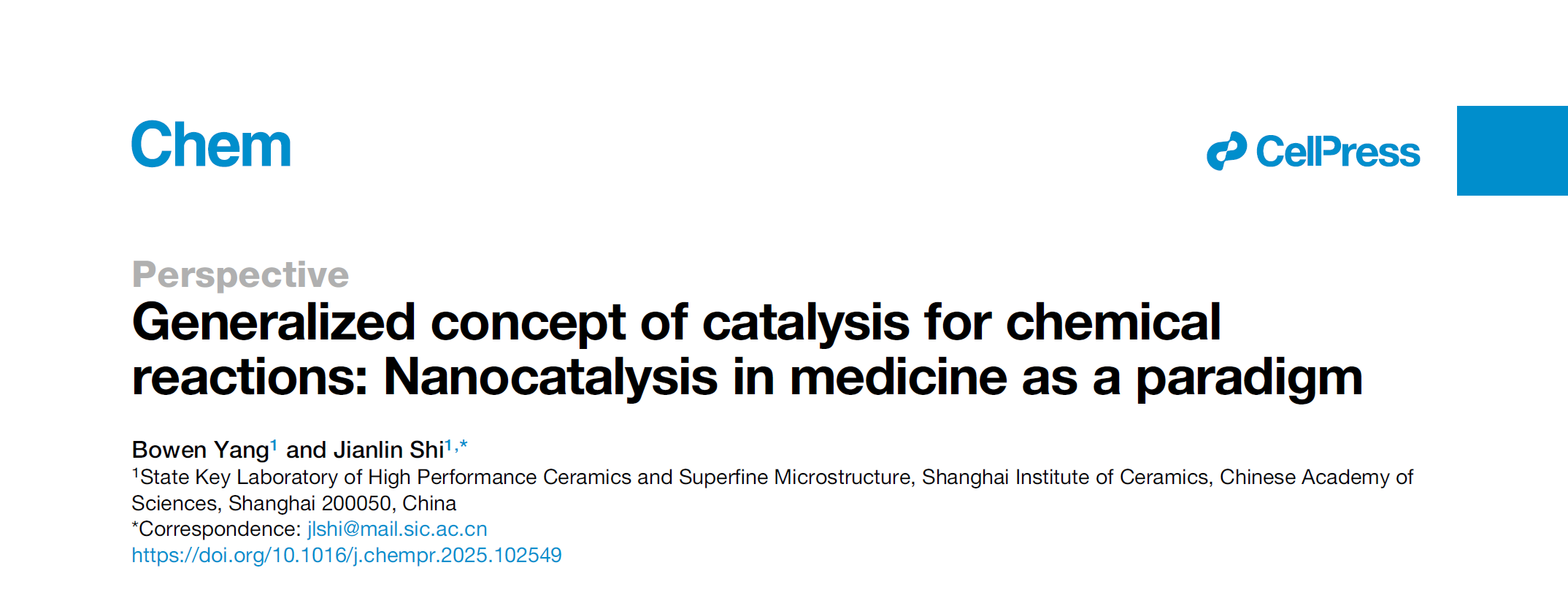

催化作用传统上被定义为通过降低化学反应的活化能来加速反应速率,使用催化剂而不改变反应的热力学平衡以及催化剂在反应过程中的化学/物理性质。通过改变反应路径,催化作用可以降低活化能,从而产生能量更低的中间体来替代原本能量更高的中间体。然而,目前“催化作用”这一术语的使用范围在实际应用中已大大拓宽,不仅指通过降低活化能来加速反应速率,还包括通过外部能量输入改变热力学平衡来加速化学反应的各种新方式,例如光催化、电催化、超声催化等,分别利用光能、电能、机械能等;此外还有通过介质环境影响反应进程的酸碱催化等,而不一定改变反应路径。这些催化方式超出了传统意义上通过调节反应路径来加速反应的概念,这就需要一个更广义的催化概念,以适应实践中“催化”一词在当前的使用和发展。

基于课题组在纳米催化领域的进展,中国科学院上海硅酸盐研究所施剑林院士团队对催化的概念进一步广义化:在反应过程中不消耗的活性物质,在动力学或/和热力学上加速化学反应。这种活性物质被称为催化剂,可以是分子(在均相反应中),或固体/多孔纳米颗粒(在非均相反应中),甚至是离子,如质子。通过降低活化能(动力学),或通过外部能量输入(热力学)调节反应物/生成物的能级,或通过改变反应物/生成物的有效浓度,可以分别在动力学或热力学上实现反应加速。具体的反应模式,可以分为“动力学催化”、“热力学催化”和“浓度平衡催化”。

动力学催化:传统的催化方法是通过改变反应路径来降低反应中间体的最高能量状态,从而降低反应的活化能。在催化过程中,反应平衡不会发生改变。这种传统的催化机制可被称为动力学催化,催化材料/分子则可称为动力学催化剂。

热力学催化:通过引入外部物理相互作用(光、电、超声、热等)来提高反应物的能级,从而降低有利于正向反应的能垒,甚至使原本热力学上不可实现的反应变得可行。这种需要外部能力输入的催化机制改变了化学反应的热力学平衡,故可称为热力学催化,催化材料/分子可称为热力学催化剂。

浓度平衡催化:反应进程可以通过改变反应物/生成物的浓度来改变。增加反应物的有效浓度,或降低产物的有效浓度,可以加速反应物的转化,这同样是一个反应加速过程,因而也可以被认为是一个催化过程。此催化机理可称之为浓度平衡催化,用于平衡变化引起的反应加速的材料/分子可记为浓度平衡催化剂。酸/碱催化常常属于这一范畴。

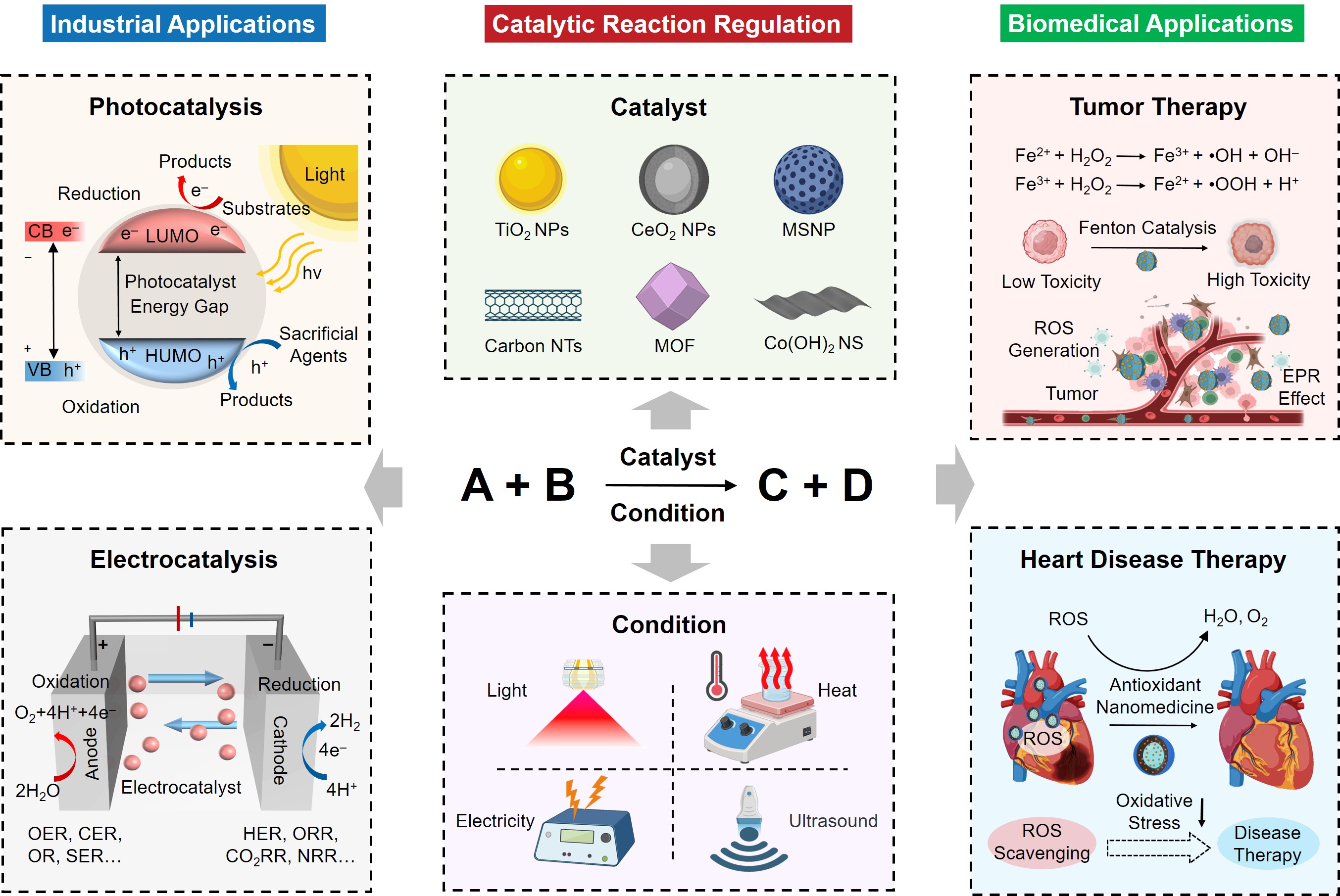

近年来很多纳米催化剂被用于疾病治疗中,推动着“纳米催化医学”的快速发展。为此,研究团队进一步阐明纳米催化医学材料的化学调控与生物行为(及治疗效果)之间的映射关系(图1):通过化学合成手段可以制备新型纳米催化剂,纳米催化剂的组分结构决定着催化反应的热力学、动力学以及浓度平衡特征,从而对反应体系内的化学物种进行不同程度的调控。在生物体中,纳米催化所引起的细胞/组织内部化学物种及其浓度的变化,可以直接影响细胞的活性和塑性;或是通过影响病灶微环境,从而间接影响细胞活性和塑性,以及其他各种生物特征和过程。细胞活性和塑性以及相关生物过程的改变,最终在器官维度实现生理病理学调控,以及对疾病的治疗。这种自上而下的、从化学调控到生物学调控的映射关系,有利于研究者通过合理设计纳米催化医学材料,提升纳米催化疾病治疗效果,更为重大疾病治疗提供一种全新的途径和研究范式。

图1. 纳米催化医学的全链条研究思路,以及从化学调控到生物调控的映射关系。

该论文以“Generalized Concept of Catalysis for Chemical Reactions: Nanocatalysis in Medicine as a Paradigm”为题发表在Chem上(Chem, 2025,11, 102549,DOI: 10.1016/j.chempr.2025.102549)。第一作者为杨博文副研究员,通讯作者为施剑林院士。研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市启明星项目的资助和支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102549