白瓷的出现打破了青瓷一统天下的局面,并为后世彩绘瓷、颜色釉瓷的繁荣发展奠定了基础,被誉为中国陶瓷科学技术发展史上的“第四里程碑”,但长期以来白瓷的起源问题悬而未决。考古发掘表明,北方地区北朝晚期至隋代的窑址和墓葬中出土有一些青中泛白或白中闪青的器物,学界暂且把这类瓷器称为“早期白瓷”。早期白瓷处于青瓷向成熟白瓷的过渡阶段,是研究白瓷起源的重要实物资料,但由于其釉色介于青和白之间呈不均匀分布,仅凭目视观察很难有效分辨,因此如何科学界定和识别早期白瓷成为制约白瓷起源研究的瓶颈,是目前考古学界和科技考古学界关注的热点和焦点问题。

近日,中国科学院上海硅酸盐研究所鲁晓珂高级工程师、李伟东研究员等与河北省文物考古研究院邢窑考古专家王会民研究员合作,对备受关注的早期白瓷的界定与起源问题进行了系统研究,并获得新进展。

研究团队在已有考古发现与科学研究基础上,明确了早期白瓷的概念和主要特征,并重点分析了目前关于古代陶瓷釉色科技研究中不同白度计算方法存在的问题,进而提出利用日用陶瓷白度、化学组成、烧制工艺等综合参数作为区分早期白瓷与青瓷的重要指标,为解决白瓷起源问题提供了基本的方法论指导。相关成果发表于《文物保护与考古科学》(2022,34(5),136-147)。

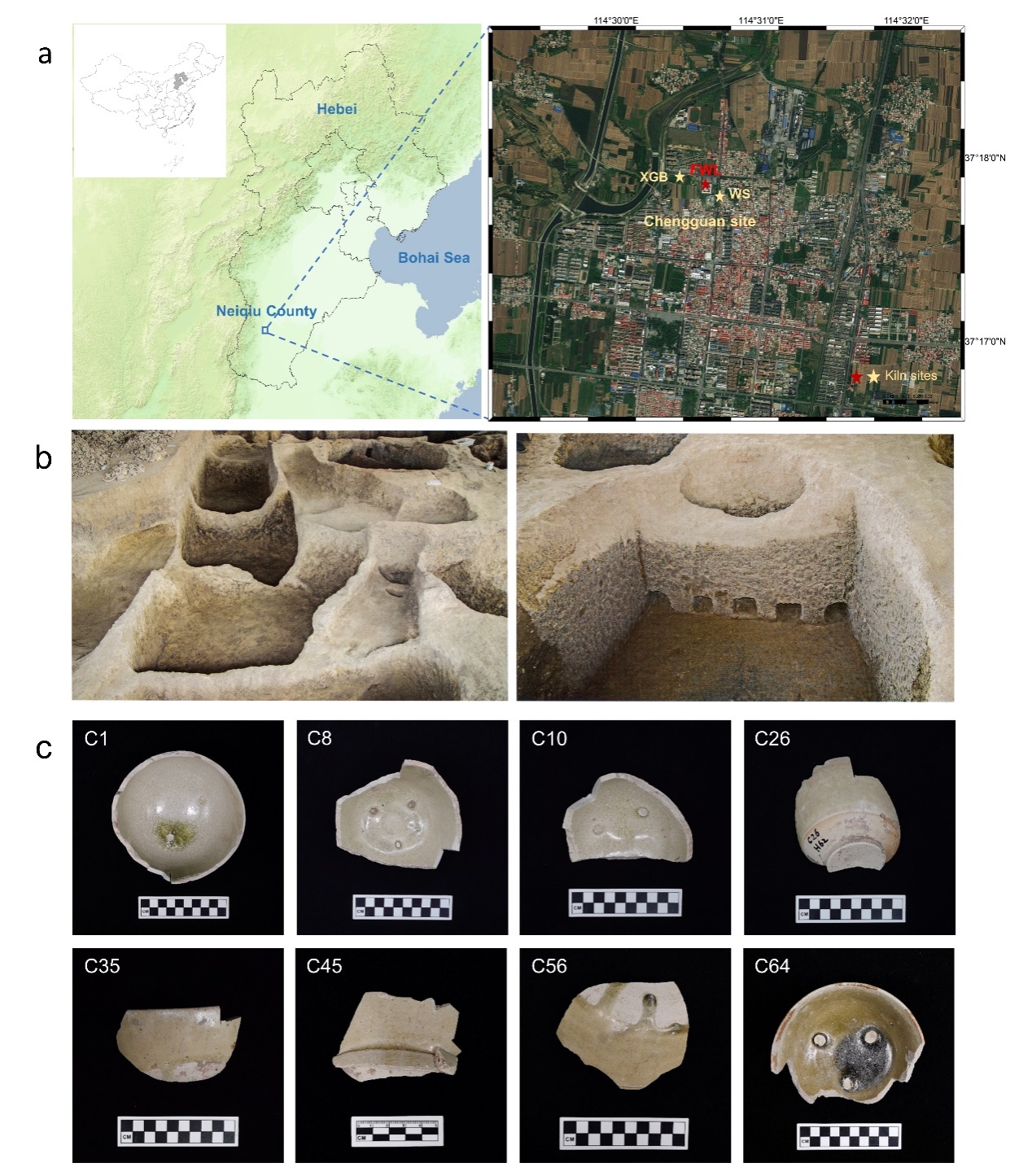

研究团队以“2012年全国十大考古新发现”之一的邢窑内丘服务楼遗址出土的北朝晚期至隋代初期的“青中泛白、白中闪青”器物为重点研究对象,综合运用化学组成、显微结构、物相组成、颜色光谱等多种分析手段,从原料、烧制工艺、釉面白度等内、外因角度,研究了早期白瓷的界定、起源与发展轨迹。结果表明,早期白瓷是古代陶工有意制作的有别于青瓷的一类新器物,可以通过白度来识别,其釉面白度在8~20%之间,相关研究有效解决了以往因目视观察而导致的早期白瓷界定模糊的问题。研究结果也进一步证实,早期白瓷是由青瓷发展而来,古代陶工在青瓷基础上对釉料配方进行改良,并寻找到另一种铁含量较低的原料制胎,最终提高了瓷器的外观白度。

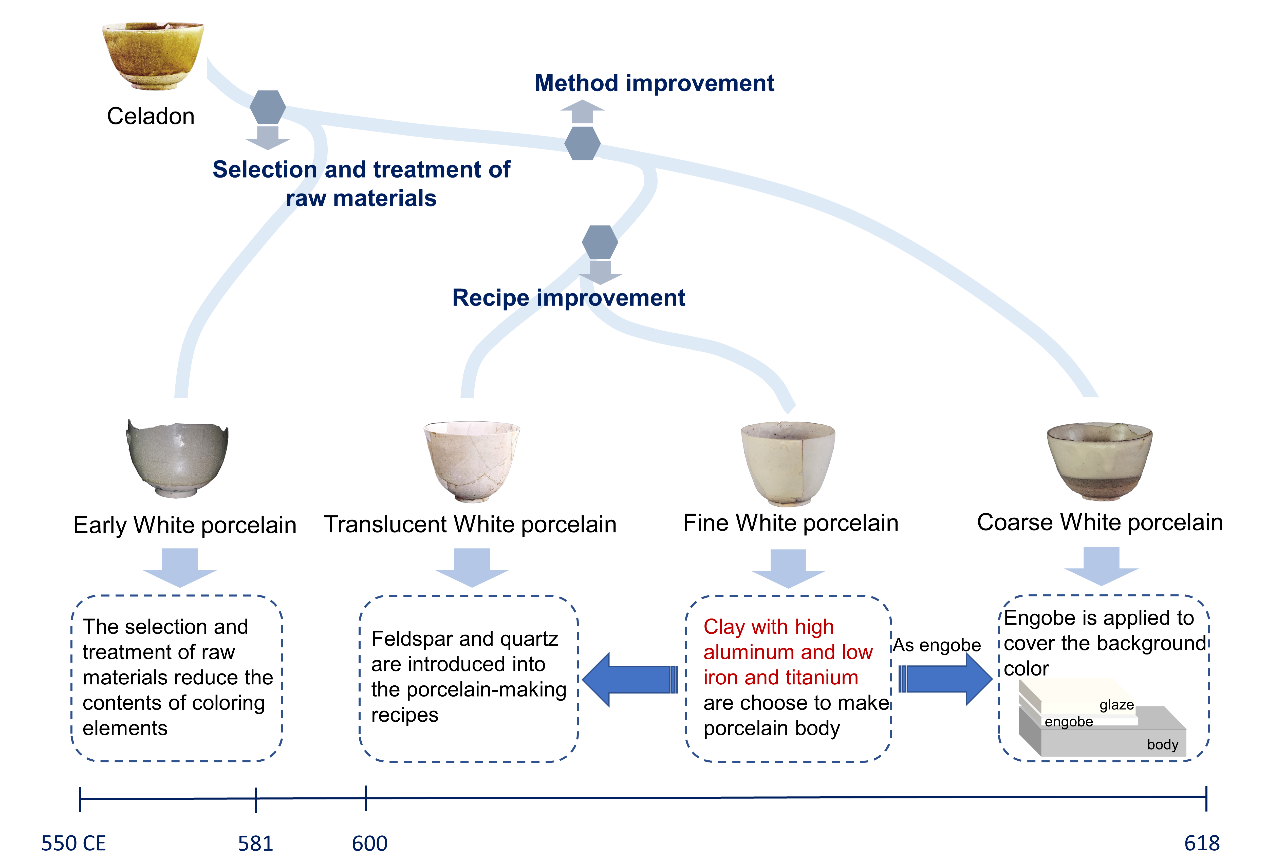

与邢窑隋代成熟白瓷的对比研究表明,虽然北朝晚期的陶工在制胎和制釉方面都进行了改进和努力,但是釉面白度提高有限,并且器物外观颜色与隋代成熟白瓷差别较大。因此,在邢窑以后的生产过程中,古代陶工放弃了“早期白瓷”这种过渡性产品,而是着力于寻找更为优质的制瓷原料。邢窑隋代晚期使用了铝含量很高、铁钛杂质很少的粘土作为胎料烧制出了细白瓷,在细白瓷基础上加入长石和石英原料又创造出了透影白瓷,并以细白瓷的优质胎料作为化妆土涂覆于原料较差的胎体表面烧制出了外观较白的粗白瓷(化妆白瓷),这样既节省了优质原料又可以实现大批量生产,开启了粗白瓷和细白瓷制作的分野,对应于不同阶层的需求,白瓷生产达到高度专业化水平。

由此,研究团队首次从科技角度解释了邢窑早期白瓷的界定与起源问题,同时为破解我国白瓷起源也提供了科学依据。相关成果发表于国际科技考古期刊《Archaeometry》(2022,doi.org/10.1111/arcm.12840)。

以上论文第一作者为上海硅酸盐所硕士生宗若菲,通讯作者为鲁晓珂高级工程师。该研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目支持。

邢窑内丘服务楼遗址概况及部分代表性样品外貌

邢窑白瓷起源与发展轨迹示意图

当前位置:

当前位置: